"ФОТОМАГИСТРАЛЬ"

"ФОТОМАГИСТРАЛЬ"

©2002-2011 А.В.Калиниченко

Все права защищены.

Использование мариалов с сайта только с разрешения автора.

"ПЕРШПЕКТИВНАЯ ДОРОГА"

Инженер А. РЫСКИН (Ленинград) Еще с самом начале XVIII века, когда тысячи работных людей, согнанных со всех концов огромной страны, возводили первые строения форпоста России па Балтике, перед Петром I встала труднейшая по тому времени задача: обеспечить новый город на Неве надежной связью с древней столицей России - Москвой. И если известный в ту пору долгий и трудный путь по рекам и озерам хоть и какой-то мере мог удовлетворить потребности в перевозке товаров, то для доставки государевых указов и распоряжений, почты и людей он не годился вовсе.

И вскоре по приказу Петра I из Петербурга в Москву была проложена прямая дорога. Называлась она тогда "Першпективная дорога". Это как бы подчеркивало ее огромное значение. Постепенно болота и половодья брали свое, поглощая с каждым годом все новые и новые участки дороги. Езда затруднялась, и выгода прямого пути сводилась на нет. Стало более удобным ездить на Новгород, который соединялся с Москвой обычной грунтовой дорогой, проходившей через Валдай. Вышний Волочек и Тверь. Со временем грунтовая дорога на Москву через Новгород, такая же разбитая и ухабистая, как и прочие дороги России XVIII века, получила громкое название Петербургского генерального тракта. Именно по этому тракту совершил свое знаменитое путешествие из Петербурга в Москву выдающийся революционер и писатель А. Н. Радищев. В Петербург из Москвы по этой же дороге проехал Пушкин, о чем вспоминал позднее: "Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами деревянная мостовая совершенно измучили. Целые шесть дней тащился я по несносной дороге и приехал в Петербург полумертвый".

Затерявшиеся следы Першпективной дороги были обнаружены только в 40-х годах XIX века во время работ по изучению трассы железной дороги Петербург - Москва.

В 1817 году начались работы по мощению Петербургского тракта щебнем. Дело двигалось очень медленно и продолжалось фактически 17 лет. Интересно, что Пушкину довелось проехаться и а "поспешном" дилижансе по замощенному шоссе, которое представлялось в те времена скатертью по сравнению с другими дорогами. "Катясь по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не заботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о лошадях, я вспоминал о последнем своем путешествии в Петербург, по старой дороге",- писал он.

Несмотря на сооружение Московского шоссе, а позднее и ряда других улучшенных дорог, бездорожье продолжало оставаться подлинным бичом хозяйства России. В 30-е годы XIX века вопрос о ликвидации транспортной отсталости являлся одним из наболевших и горячо обсуждался передовой русской общественностью. В конце концов в начале 1842 года было принято решение "возвести железную дорогу от Петербурга до Москвы". К этому времени уже несколько лет успешно действовала пригородная железная дорога Петербург - Царское село - Павловск, строительство и эксплуатация которой "в самом непостоянном климате во всей России" убедительно доказывали целесообразность и возможность сооружения большой дороги из Петербурга в Москву. Не лишена интереса заметка петербургской газеты за 1837 год, в которой описывается одна из первых поездок по железной дороге в Царское Село: "Туда ехали мы с умеренной скоростью 21 версту в 32 минуты, но оттуда в 22 минуты: почти по версте в минуту, то есть по 60 верст в час. 60 верст в час - страшно подумать! Между тем вы сидите спокойно, вы не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение, только ветер свистит, только конь пышет огненной пеною, оставляя за собой белое облако пара..."

Единственным происшествием за более чем двухлетнюю работу дороги было первое в России столкновение поездов, которое произошло в ночь с 11 на 12 августа 1840 года. Любопытны меры, предпринятые для смягчения (в буквальном смысле слова!) последствий подобных происшествий: по личному распоряжению царя между паровозом и первым вагоном стали помещать несколько повозок с соломенными тюфяками для ослабления ударов в случае столкновений.

Предложение строить будущую железную дорогу через Новгород было отклонено, и принято окончательное решение направить ее по прямой линии, "гениально проведенной Петром Великим мимо Валдайских гор", то есть по направлению старой Першпективной дороги. Строительство началось летом 1843 года и продолжалось более восьми лет. Будущая дорога была поделена на две дирекции. Начальником Северной стал П. П. Мельников, а Южной - Н. О. Крафт. К ним прикомандировали 27 молодых инженеров, в числе которых был и выдающийся русский мостостроитель Д. И. Журавский. Работы начались с обоих концов трассы - навстречу друг другу.

О масштабах развернувшейся стройки можно судить хотя бы по объемам земляных работ. Так, па одну версту дороги в среднем приходилось 78 тысяч кубометров переработанной земли, а на отдельных участках Валдайской возвышенности эта цифра возрастала до 120 тысяч кубометров. Тачка и лопата господствовали на строительстве. Лишь на отдельных, особо тяжелых участках в ход пускались четыре "паровых землекопа" - громоздкие экскаваторы, отдаленно напоминающие своих современных собратьев. Машины были несовершенны, причиняли много хлопот, но тем не менее убедительно доказывали свое превосходство перед лопатой, и в первую очередь на тяжелых грунтах. Например, на одном из участков "паровой землекоп" вынул и переместил 170 тысяч кубометров глинистого грунта.

Исключительные трудности возникали на болотистых участках местности. На участках Северной дирекции, где большая половина всей трассы проходила по болотам, строители погружали насыпи до самого дна болот. "И они, - замечает Мельников, - стоят так же прочно и неподвижно, как полотно, сделанное на сухих местах". Особенные трудности встали перед строителями мостов: достаточно сказать, что на трассе нужно было построить свыше 250 искусственных сооружений, в том числе 184 моста. В то время вопросы железнодорожного мостостроения были совершенно не разработаны. Силы, действующие на различные элементы моста при движении по нему поезда, определять не умели, свойства строительных материалов изучены были еще мало. Трудности, которые приходилось преодолевать, были связаны не только с новизной дела и отсутствием опыта. Строительство тормозил подневольный труд и присущая ему жесточайшая эксплуатация. Строили дорогу крепостные крестьяне. Их пригоняли на необжитые места партиями по 1000 человек. Зверские телесные наказания были обычным явлением на строительстве. Картину положения рабочих на строительстве этой дороги нарисовал Н. А. Некрасов в знаменитом стихотворении "Железная дорога": "Рабочим вопросом" на строительстве ведал шеф жандармов Бенкендорф. Он часто в грубой форме напоминал Мельникову, Журавскому и другим инженерам, возмущавшимся бесчинствами, что в их компетенцию входят лишь вопросы техники.

В первых числах августа 1852 года почти все работы были закончены. Сделать рабочему люду пришлось немало. Общий объем только земляных работ составил к концу строительства (с учетом устройства водоотводящих каналов) около 55 миллионов кубометров. А чего стоили почти две сотни мостовых переходов через Волгу, Волхов, Мсту и множество других рек и речек?! Кстати, упоминавшийся выше уникальный мост через овраг и речку Веребью имел высоту, почти равную половине высоты знаменитого Исаакиевского собора.

16 августа 1852 года из Петербурга в Москву прошел первый поезд. Дорога быстро ходила в быт страны. Уже в следующем году было перевезено 800 тысяч пассажиров: 175 тысяч тонн грузов.

"Ну уж дивная лошадка! По расписанию 1854 года между Москвой и Петербургом курсировали три поезда, отправлявшиеся из Москвы в 8 часов утра, 3 часа дня и в 8 часов вечера. Весь путь продолжался двое суток. Чтобы полнее представить себе, как протекало такое путешествие, надо иметь в виду, что в вагонах того времени не было туалетов, умывальников, полок для багажа, отсутствовали и какие-либо приборы отопления. Только для пассажиров 1-го и 2-го классов перед отправлением поезда ставили "грелки" - сильно нагретые кирпичи, уложенные в плоские железные ящики. Эти грелки, помещавшиеся под ногами пассажиров, через 3-4 часа пути становились холодными; их убирали и ставили другие. В очень трудных условиях работали машинисты и кочегары поезда - они находились под открытым небом, так как первые паровозы не имели будки.

Длина железной дороги от Петербурга до Москвы составила 604 версты, а расстояние между городами напрямую равно 598 верстам. Единственное незначительное отклонение дороги от прямой линии возле Твери объяснялось тем, что в этом месте железной дороге приходилось копировать изгиб Волги. Все эти сказки, направленные на возвеличивание роли царя в создании дороги, не имели под собой никакой почвы, ибо на основании сохранившихся документов доподлинно известно, что Николай I не только не прочерчивал трассы, но до последнего момента поддерживал противников строительства дороги. А когда все же решился утвердить проект, то побоялся предоставить самостоятельность в его осуществлении "вольнодумным инженерам" - авторам проекта - и поставил над ними главноуправляющим своего любимца, свирепого и исполнительного слугу самодержавия графа Клейнмихеля, невежество которого "простиралось до того, что нередко, - вспоминал П. П. Мельников, - Клейнмихель смотрел вверх ногами представленные мной планы". Если добавить к этому, что Николай I ни разу за все время не был на строительстве и ни разу не дал аудиенции никому из инженеров - непосредственных строителей дороги, то "участие" его в сооружении дороги становится совершенно ясным.

Петербургско-Московская железная дорога, занимавшая по протяженности в середине XIX века первое место в мире среди двухпутных дорог (длиннее ее была лишь одна американская однопутная дорога), послужила образцом для постройки других дорог. Ни в одной стране дороги не строились тогда в таких северных широтах. Климатические условия и грунт, по которому должна была пройти дорога, встречались в мировой железнодорожной практике впервые, а число серьезных естественных преград, которые пришлось преодолеть, оказалось небывало большим. И, несомненно, проектирование и сооружение такой дороги явилось большим достижением русского трудового народа и русской научно-технической мысли.

Известный революционер и ученый Н. А. Морозов, прочитав "Железную дорогу" Некрасова, заметил: "Наряду с образом землекопов, погибающих при постройке железнодорожного полотна, следовало бы для полноты прибавить и образы тех мыслителей, которые думали в тиши бессонных ночей и нередко при враждебном отношении окружающих о том, как решить грандиозные задачи строительства, и которые потом осуществили это".

o o o

В наши дни старейшая железная дорога стала подлинной производственно-технической лабораторией железнодорожного транспорта. Очень многое из того нового, что наука и техника дают транспорту, получает путевку в жизнь на этой дороге. Источник: А.Рыскин "Першпективная дорога", журнал "Наука и Жизнь", 8-1966.

Фото А.Рыскина. Все снимки (кроме верстового столба) сделаны с экспонатов Ленинградского музея железнодорожного транспорта.

Дорога представляла собой гигантскую, необыкновенно прямолинейную просеку, замощенную в низинах вырубленными деревьями. Она шла в буквальном смысле слова сквозь леса и болота. Из-за сильнейшей тряски, которой сопровождалась езда по такой дороге в колесных экипажах, даже летом иногда пользовались санями.

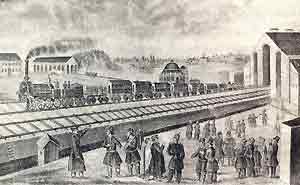

Петербургско-Московская железная дорога (гравюра начала пятидесятых годов XIX века).

Петербургско-Московская железная дорога (гравюра начала пятидесятых годов XIX века).

1 сентября 1820 года между Петербургом и Москвой открылось впервые в России регулярное движение "поспешных" дилижансов, ходивших вначале по 2-3 раза в неделю. Пассажиру разрешалось брать с собой не более 20 килограммов багажа только в аккуратной упаковке. Ящики, сундуки, "картоны" к перевозке не принимались. Письма, деньги и посылки брать в дилижанс строго запрещалось, чтобы не подрывать доходы почты. Дилижансами могли пользоваться лишь состоятельные люди: только за место внутри кареты (не считая стоимости перевозки багажа) надо было платить 120 рублей - сумму по тому времени огромную.

В 1834 году Петербургский тракт длиной 717 километров стал называться Московским шоссе. Стоимость работ по его сооружению исчислялась в 22,5 миллиона рублей ассигнациями.

Между сторонниками и противниками железных дорог развернулась длительная и ожесточенная борьба. В лагере противников железных дорог, возглавляемом многими высшими чиновниками и царскими приближенными, находились все те, чьим интересам в той или иной мере угрожал новый вид транспорта. Тут были и землевладельцы, боявшиеся отчуждения своих земель под рельсовый путь, и содержатели почтовых карет и дилижансов, и владельцы водного транспорта.

Билеты для первой в России железной дороги Петербург - Павловск делались из латуни. Поезда тогда состояли из десятка вагонов, напоминавших по внешнему виду разнообразные экипажи того времени: кареты, дилижансы, шарабаны, линейки. Слово "вагон" пошло в обиход несколько позднее, да и то сначала для обозначения грузовых вагонов.

Билеты для первой в России железной дороги Петербург - Павловск делались из латуни. Поезда тогда состояли из десятка вагонов, напоминавших по внешнему виду разнообразные экипажи того времени: кареты, дилижансы, шарабаны, линейки. Слово "вагон" пошло в обиход несколько позднее, да и то сначала для обозначения грузовых вагонов.

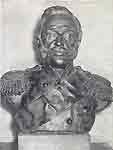

Павел Петрович Мельников (1804 - 1880). Выдающийся русский инженер и ученый, почетный член Петербургской Академии наук. Основной автор технического проекта первой русской железнодорожной магистрали. (Бюст выполнен антропологом М. М. Герасимовым по черепу)

Павел Петрович Мельников (1804 - 1880). Выдающийся русский инженер и ученый, почетный член Петербургской Академии наук. Основной автор технического проекта первой русской железнодорожной магистрали. (Бюст выполнен антропологом М. М. Герасимовым по черепу)

Земляное полотно строилось под две колеи. Балласт состоял из двух слоев: гранитного щебня и крупного песка с гравием. На дороге впервые применялись широкоподошвенные железные рельсы. В балласт укладывали продольные лежни из трехдюймовых досок. На лежни клали и прикрепляли шпалы по 6 штук на каждое звено, а к шпале прикрепляли рельсы. Стыки рельсов укладывали на шпалы в особые чугунные подушки весом 11 килограммов. Каждый конец рельса входил в подушку, которая соединялась со шпалой болтами, а впоследствии костылями. Ширина колеи была принята в 5 футов (1524 миллиметра). Мельников подчеркивал, что в пользу заграничной 1435-миллиметровой колеи "нет никаких убедительных доводов". Позднее 1524-миллиметровая колея была принята для всей сети русских дорог.

Первый пассажирский вагон Петербургско-Московской железной дороги (модель). В таком вагоне было 44 места.

Первый пассажирский вагон Петербургско-Московской железной дороги (модель). В таком вагоне было 44 места.

Пассажирские места в первом вагоне железной дороги Петербург - Москва, В таких креслах пассажир проводил двое суток пути. Полок для багажа и столиков у кресел не было.

Пассажирские места в первом вагоне железной дороги Петербург - Москва, В таких креслах пассажир проводил двое суток пути. Полок для багажа и столиков у кресел не было.

У строившихся на дороге мостов устои были каменные, а фермы деревянные, раскосные, с железными креплениями. В расчете их, а затем и в осуществлении на практике главную роль играл Д. И. Журавский, которому в ту пору было 23 года. Его мост через овраг и речку Веребью на 186-й версте от Петербурга, построенный в 1844 году, состоял из 10 пролетов по 61 метру каждый. Он считался замечательнейшим сооружением своего времени не только в России, но также в Европе и Америке. (В 1869 году мост сгорел и был заменен металлическим. С этого времени и на других мостах деревянные фермы стали заменять металлическими.) Именно в период своей работы на строительстве дороги Журавский создал новую теорию расчета сквозных ферм, которая развилась впоследствии в специальную область строительной механики.

"Мы надрывались под зноем, под холодом,

С вечно согнутой спиной,

Жили в землянках, боролися с голодом,

Мерзли и мокли, болели цингой.

Грабили нас грамотеи-десятники,

Секло начальство, давила нужда..,"

Первый пассажирский паровоз Петербургско-Московской железной дороги (модель}. Органы управления были расположены так, что при отправлении поезда помощник машиниста некоторое время вынужден был идти рядом с паровозом, затем, закрыв продувательные краны, на ходу вскакивал на паровоз. Ход его был очень не спокойным, т.к. чугунные колеса не имели бандажей и противовесов. Паровозная бригада работала под открытым небом.

Первый пассажирский паровоз Петербургско-Московской железной дороги (модель}. Органы управления были расположены так, что при отправлении поезда помощник машиниста некоторое время вынужден был идти рядом с паровозом, затем, закрыв продувательные краны, на ходу вскакивал на паровоз. Ход его был очень не спокойным, т.к. чугунные колеса не имели бандажей и противовесов. Паровозная бригада работала под открытым небом.

Богатырская повадка,

Тащит тысячу пудов,

Словно как вязанку дров.

. . . . . . . . . . . . . . .

Аи да конь наш самокат

Русской удалью богат!

. . . . . . . . . . . . . . .

До чего народ доходит:

Самовар в упряжке ходит!" -

пелось в популярной в те годы песне.

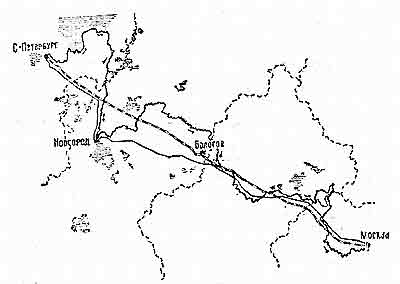

Схема трассы железной дороги Петербург - Москва.

Схема трассы железной дороги Петербург - Москва.

С этой поразительной прямолинейностью дороги связана байка о том, что якобы дорога между Петербургом и Москвой построена по трассе, начертанной лично Николаем I по линейке.

Много лет спустя на одном из перегонов дороги, чтобы ликвидировать неудобный с точки зрения безопасности движения участок, пришлось сделать незначительное отступление от прямой. Образовался так называемый веребьинский обход, выглядевший на карте небольшой дужкой на прямой линии железнодорожного пути. С появлением этой дужки в легенде добавилась живописная деталь о том, как Николай I, проводя трассу дороги по линейке, допустил изгиб там, где оказался августейший палец, прижимавший линейку к карте и случайно обведенный карандашом.

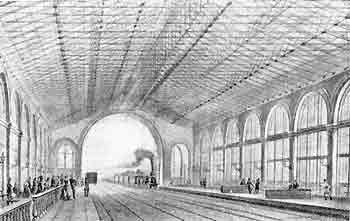

Крытый перрон Петербургского вокзала Петербургско-Московской железной дороги (репродукция с акварели архитектора Зелязьевича).

Крытый перрон Петербургского вокзала Петербургско-Московской железной дороги (репродукция с акварели архитектора Зелязьевича).

Такой верстовой столб с солнечными часами стоял в конце XVIII века на второй версте Петербургского генерального тракта. Теперь это почти центр Ленинграда - начало Московского проспекта (столб сохранился и поныне).

Такой верстовой столб с солнечными часами стоял в конце XVIII века на второй версте Петербургского генерального тракта. Теперь это почти центр Ленинграда - начало Московского проспекта (столб сохранился и поныне).

Здесь впервые в стране развернулась борьба за скорость движения, близкую к авиационной. Сегодня почти на всем протяжении главного хода магистрали разрешена скорость 160 километров в час; интенсивно ведутся большие научно-исследовательские работы по повышению ее потолка до 180, а в дальнейшем и до 200 километров в час. Уже сейчас проектируется электропоезд, который будет покрывать путь от Ленинграда до Москвы менее чем за 4 часа.

Впервые именно на этой дороге исчез романтический перестук колес. Путь теперь часто называют "бархатным": рельсы здесь сварены в 800-метровые плети и уложены на железобетонные шпалы.

Именно на этой магистрали смогли развернуться во всю свою мощь скоростные тепловозы ТЭ-7 и ТЭП-60 и электровоз ЧС-2. Отсюда начали они свой бег по железным дорогам страны.

Все больше на дороге новых вагонов на специальных скоростных тележках, с электропневматическими тормозами. В таких вагонах, напоминающих внутри салон самолета, предусмотрены все удобства для пассажиров, в том числе и для "безбилетников" - уютные люльки для грудных путешественников. Десятки поездов, среди которых и завоевавшие популярность дневные экспрессы, покрывающие огромное расстояние за пять с небольшим часов, превратили дорогу в оживленный железнодорожный проспект, как бы возродив тем самым его старинное название.